Carlos Clavijo: «El hijo de la vid»

Hoy vamos a hablar en torno al libro de CARLOS CLAVIJO, titulado “El hijo de la vid”, editado por Planeta en el año 2010. Narra la aventura de una bodega familiar que tras desventuras diversas alcanza la ventura de un premiado reconocimiento internacional. Quien no se aventura no ha ventura.

No os dejéis desanimar por la frase de la portada que dice “La más bella historia jamás contada sobre la tierra del vino”. A pesar de que tal pretensión no augura nada bueno, pasaréis un buen rato al leerlo, y además aprenderéis cosas interesantes sobre la historia de nuestro vino, lo que no es poco.

Punto de partida es el año de 1863 año de despegue del vino de Rioja, como consecuencia de la llegada del oídium y singularmente la filoxera a Francia y subsiguiente necesidad de abastecer al mercado francés. A partir de aquí el autor imbrica muy bien la historia con la vida cotidiana de una bodega. Asistimos a la pérdida del imperio colonial, previas guerras que vacían pueblos y viñas, de los que huyen los mozos que no pueden pagarse la exención del servicio militar. Al caciquismo en su cruda forma local. A la desafección de la monarquía y a los vientos del este que traen la revuelta en 1933. A la guerra civil y su odioso azar de asignación de bandos a la buena gente -que caminan machadianamente despreocupadas de todo lo que no fuera su caminar, y que “beben vino donde hay vino y si no agua fresca”-; a la postguerra con su cerrazón física y mental, a la segunda guerra mundial en la que el vino jugó también su papel de espía; a la recreación de Europa y su mercado…

El marco geográfico en que se ubican bodega y viñas es esa parte de la tierra del Rioja a caballo del río Ebro, en que conviven pueblos alaveses y riojanos, conocida como la Sonsierra. El pueblo es llamado San Esteban. Por su descripción hubiera podido tomarse por San Vicente, hasta que éste nos lo desbarata apareciendo en el relato. La acción es naturalmente lenta como corresponde a los medios de transporte. Ello explica que Rivas de Tereso, que hoy se mira casi sin solución de continuidad con San Vicente (o San Esteban), fuera en aquel tiempo lugar de destierro para pobladores de este último presuntamente desagradecidos. O que alcanzar el cercano Briones en carreta tirada por bueyes pudiera llegar a agriar las uvas recién vendimiadas.

El enlace de la región con el puerto de Bilbao a mediados de la década de 1850 gracias al ferrocarril será decisivo para la comercialización y despegue del vino fino de Rioja. (Aún hoy sigue rindiendo sus frutos vitivinícolas, como reconoció la Academia Riojana de la Gastronomía entregando uno de sus primeros premios a la Asociación de Bodegas del Barrio de la Estación de Haro.)

El libro habla mucho de vino y nos da de qué hablar. No hay aspecto alguno que no merezca una puntada; desde la tierra y sus tenues manchas blancas reveladoras de posible salitre, hasta las falsificaciones que en aquél se cometen. Singularmente interesantes son párrafos salteados en la narración que dan cuenta del cuidado de la viña; no ahorra ni labores, ni consejos, incluidos los modernos bio dinámicos -como el famoso enterramiento de un cuerno de toro relleno de abono-. Situado entre éstos el aconsejar a la mujer que no acuda a la vendimia en caso de tener la regla ya que la uva podría agriarse, parece desmerecerse su razonable valor científico.

Dos cuestiones en particular han marcado la historia del vino de la tierra del Rioja, y son objeto de muchas páginas. La primera es su “maderización”: “Para hacer un buen vino se necesitan buenas uvas y buenas maderas”. “Cabe ahorrar dinero en todo salvo en éstas”. Efectivamente la madera, una específica barrica, se convirtió pronto en elemento de tipificación del vino de Rioja. No es casual que el libro comience precisamente con la salvación del protagonista en el naufragio -“El 9 de octubre de 1895, a cuatro millas de Veracruz”-, de un carguero que las transportaba, gracias precisamente a flotar en una de ellas. Nos da cuenta también del empeño de nuestro protagonista por conseguir roble de buena calidad a buen precio, el embarcarse, por tierra, en ferrocarril desde París hasta una Bosnia permanentemente desangrada, en aventura sin ficción que hubiera merecido los colores blanco y negro de una película épica de John Ford. Transcurrían los años treinta del pasado siglo y Europa se lamía las heridas de la reciente gran guerra alimentando rencores para explotar en la siguiente. Sin duda que la “barrica” ha jugado un papel trascendental en el desarrollo del vino de Rioja, pero cabe hoy preguntarse si no ha generado cansancio y una tipificación esterilizadora.

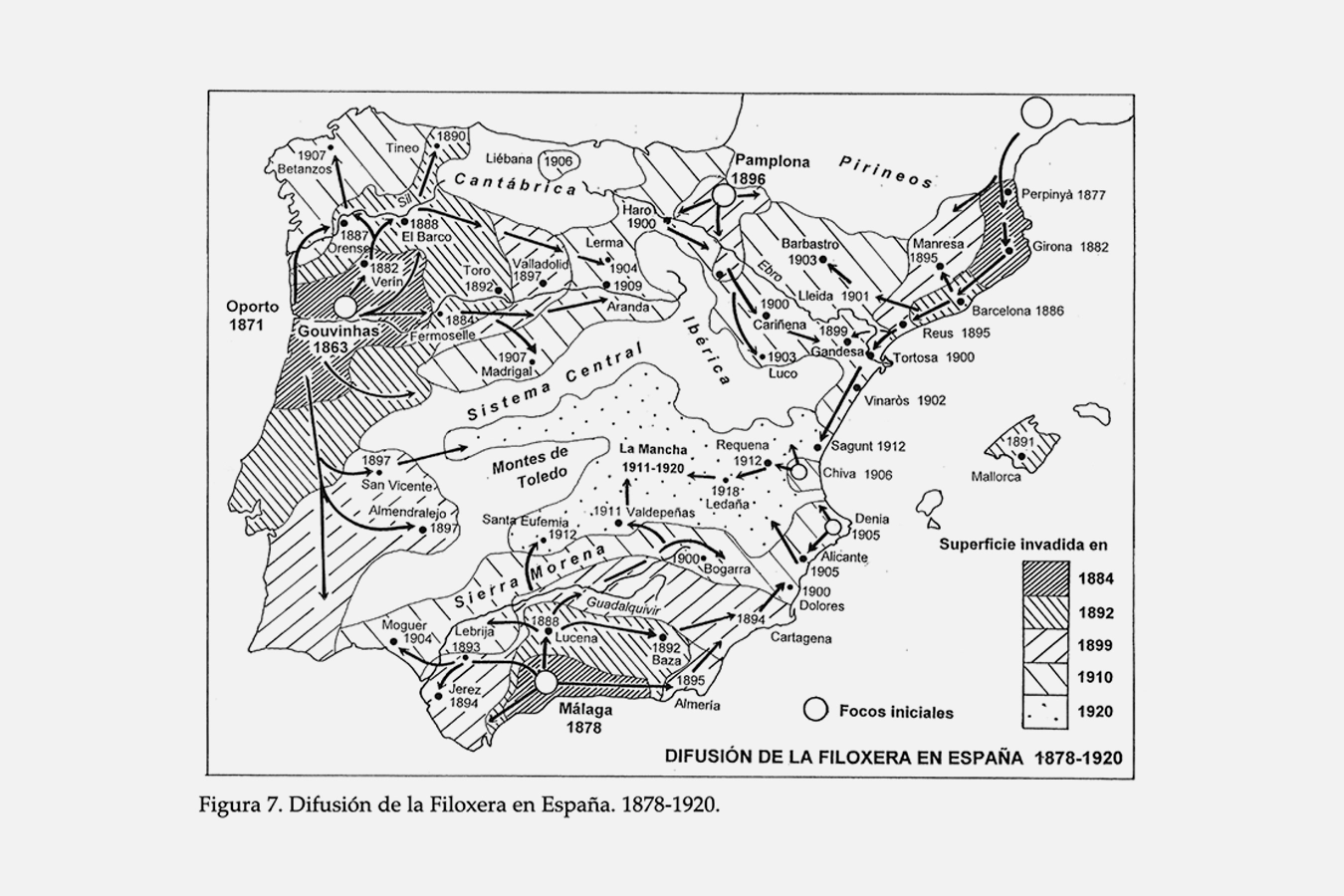

La segunda cuestión que ha marcado decisivamente la historia de la tierra del Rioja es en realidad muy pequeña: la filoxera.

La filoxera es un insecto del orden de los hemípteros cuya existencia pasa por hasta 18 estados diferentes, gozando de vidas aérea y subterránea; en la primera se reproduce sexualmente poniendo los huevos en las hojas, en la segunda en que se instala de forma parasitaria en las raíces chupando con el pico de que está dotado la savia, lo hace por partenogénesis, esto es sin necesidad de machos estimulantes. La planta como autoprotección genera en ellas nudosidades y tuberosidades que son la puerta abierta a infecciones que terminan por pudrir al huésped.

Fue en 1863 cuando la plaga llegó a Francia desde el continente americano. La época de bonanza que representó para el vino español terminó con la llegada del insecto a España; nuestro protagonista la detecta precisamente el día 12 de julio de 1901. Tras la reciente pandemia que hemos vivido causa menos asombro que la invasión y expansión de la enfermedad pillara tan de sorpresa. Los viticultores hubieron de afrontar momentos de absoluto desconcierto, en los que se plantearon métodos tan esotéricos como el riego con orina humana; también hubo caza de brujas, trampas y acaparamiento de plantas, colectivización de maquinaria…

Al final no se encontró otra solución que la utilización de vides americanas, plantadas como portainjertos, en los que se injertan, ya en su parte aérea, las vides autóctonas. En este continente el insecto había dejado de ser mortal tras una convivencia parasitaria de millones de años que enseñó a las cepas a defenderse sin inmolarse, mediante la secreción de una savia especial que al atorar el aparato masticador de la filoxera le impide realizar nuevas mordeduras.

Como toda solución “científica” ésta pueda acarrear males imprevistos si las circunstancias cambian; la pretensión de productividad ha generalizado la utilización de tipos genéticos muy determinados de injertos y portainjertos, con grave pérdida también de la diversidad del viñedo. Pero esta es otra historia.

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!